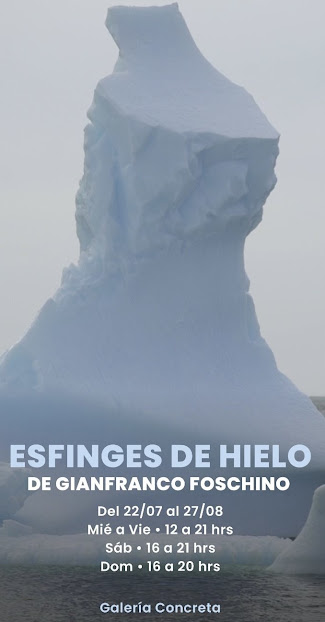

ESFINGES

¿Quién no se ha sentido fascinado por los polos? Esta es la pregunta con que el sociólogo Martín Manuel Checa-Artasu, profesor de la Licenciatura en Geografía Humana de la Universidad Autónoma Mteropolitana-Iztapalapa, comienza su ensayo “Paisaje polares: reflexiones en torno a lo extremo”. El Ártico y la Antártida han sido convertidos en términos míticos, no solo por su lejanía -donde la tierra concluye- sino porque son los reinos del frío y del hielo, evocando lo extremo al punto de modificar lo que podemos esperar de un paisaje. La construcción de una mirada supone el asentamiento temporal mínimo para ejecutar un encuadre y poder “artealizar” la transformación del territorio, en el sentido que el paisaje es un producto del arte. No existe la belleza natural. Nuestra percepción estética de la naturaleza esta siempre mediatizada por una operación artística (Alain Royer). La idea modernista del hombre como amo y señor de la naturaleza está siendo sustituida por una consideración en la que el hombre maneja la naturaleza, protegiéndola. Michel Serres, en “El contrato natural” sostiene que hay que dominar nuestra maestría, y que por lo tanto, el verdadero dominio es la maestría sobre si mismo. Habría que preguntarle a Shakleton, a Scott, al Piloto Pardo. La naturaleza no es una persona ni un objeto de veneración, sino una reserva colosal de posibilidades, un patrimonio común que debemos proteger, en contra de la propensión humana a la depredación y al dispendio. Entre las características de un paisaje extremo se encuentran la distancia y la lejanía, a las que se asocia lo primario, escasamente marcado por la acción humana. Pero esto no es así. Estamos obligados a matizar. No es lo mismo el sur austral que el ártico. Una cosa son las bases científico-militares y otra cosa es el pueblo inuit, obligado a abandonar su medio propio, justamente, para dejar su lugar a proyectos … científico-militares. Los polos, entonces, no pueden estar ajenos, en nuestro pensamiento, a la dimensión de su amenaza como espacio en disputa. La literatura, el arte y la fotografía, son dispositivos de ralentización de la mirada que se establece junto con la intervención de lo indómito y lo salvaje. Podemos adelantar que los hielos (los polos) son los únicos espacios que desafían a las tecnologías de punta, porque pese a todo, la eficacia de una estadía en los polos depende, todavía, de una condición básica: estar ahí cumpliendo un protocolo riguroso. Mientras Gianfranco Foschino prepara esta exposición, recupero mi ejemplar de “De la piedra al hombre: con los Inuits de Thulé”, de Jean Malaurie. ¿Qué es la cultura, se pregunta Malaurie, en la tercera página del Preámbulo? La respuesta no tarda en venir: es lo que queda cuando se ha olvidado todo…. La metáfora invade la vida social para instalar la cultura del duelo en las plazas públicas. Un témpano se erige como la figura maldecida del olvido de un crimen. Es aquí cuando la Esfinge encubre la determinación de una pregunta por lo inmemorial de una nación. Es decir, los crímenes cometidos para edificar esta nación, en tanto no han sido inscritos. Esta es una frase de la introducción que escribe Jean-Louis Déotte en su libro de 1998, “Catástrofe y olvido”. Pero es para hablar del eterno retorno de lo que está sumergido, como lo desaparecido que ocupa lugar, y que sin embargo amenaza con su disolución, desligando los afectos que congelaban su existencia. De este modo, confiamos que un témpano confirme nuestros sueños inmemoriales, como una gran masa sentimental que se desprende, que se des/grana como los fragmentos no deseados de una catástrofe histórica.

Comentarios

Publicar un comentario